「家に立派な神棚があるんだけど、実はお札が入っていない…」

「親から受け継いだり、新築で設置したはいいものの、空っぽのままって、これって大丈夫なのかな?」

そんな、ちょっと人には聞きづらい疑問を抱えていませんか?

神様をお迎えする場所なのに、主役であるはずのお札がない状態。なんだか神様に失礼な気がするし、もしかして運気を下げちゃうんじゃないかって、不安になりますよね。

でも、安心してください!

この記事では、そんなあなたのモヤモヤを解消するために、「お札のない神棚」がどういう状態なのか、そして、どうすれば神様に喜んでいただける本来の姿になるのかを、一から分かりやすく解説していきます。

この記事を読み終わる頃には、不安な気持ちは消え去り、自信を持って神様をお迎えする準備が整いますよ!

結論:お札のない神棚は「空き家」と一緒。でも罰当たりではありません!

まず結論からお伝えすると、お札のない空っぽの神棚があるからといって、すぐにバチが当たる、というわけではありません。

ただ、それは例えるなら「立派な家を建てたのに、誰も住んでいない状態」と同じなんです。

まずは、神棚とお札の役割を正しく理解すると、今の状況がスッキリと分かりますよ。

神棚は「神様の家(お社)」

神棚は、その名の通り「神様のお社(やしろ)」を家庭にお迎えするための、ミニチュア版の神社です。

つまり、神様が宿られるための「神聖な家」そのものなんですね。

立派な木材で作られ、美しい装飾が施されているのは、神様への敬意を表すためです。

お札は「神様の御霊(みたま)の依り代」

一方、神社でいただくお札(神札:しんさつ)は、神様の御霊(みたま)が宿る「依り代(よりしろ)」です。

いわば、神様の分身、御神体そのものと言えます。

私たちはこのお札を通して、遠く離れた神社の神様と繋がり、そのご加護をいただくことができるのです。

つまり、「神棚」という家に、「お札」という神様の御霊をお迎えして初めて、そこは家庭のパワースポット(祈りの場)となるのです。空っぽの状態は、まだその機能が果たせていないだけ、と考えましょう。

【実践編】さあ、神棚に魂を。お札をお迎えする3ステップ

「なるほど、理由は分かった!じゃあ、どうすればいいの?」

ここからは、実際に神棚に魂を入れるため、お札をお迎えする具体的なステップをご紹介します。全然難しくありませんよ!

ステップ1:まずはお札をいただきに行こう

お札は、お近くの神社でいただく(受ける、と言います)ことができます。

どこの神社が良いか迷ったら、まずは以下の2つを基準に考えてみましょう。

- 伊勢神宮の「神宮大麻(じんぐうたいま)」:日本の総氏神様である天照大御神(あまてらすおおみかみ)のお札です。これは全国ほとんどの神社で受けることができます。まずは基本として、このお札をお迎えしましょう。

- お住まいの地域の「氏神様」:あなたが住んでいる土地を守ってくださっている、最も身近な神様です。自分の氏神神社がどこか分からない場合は、地域の神社庁に問い合わせれば教えてくれますよ。

その他、個人的に崇敬している神社(例えば、有名な出雲大社や伏見稲荷大社など)のお札をお迎えするのも良いでしょう。

ステップ2:お札をお迎えする前に神棚を清める

神様をお迎えするのですから、お家はピカピカにしておきたいですよね。

神棚にホコリが溜まっていたら、きれいな布巾で優しく拭き清めましょう。

まず自分の手を洗い、口をすすいでから、清浄な気持ちで掃除するのがポイントです。

今まで空っぽだった神棚に、「これからよろしくお願いします」という気持ちを込めて、きれいにしてあげてください。

ステップ3:正しい位置にお札を祀る

お札をお迎えしたら、いよいよ神棚にお祀りします。

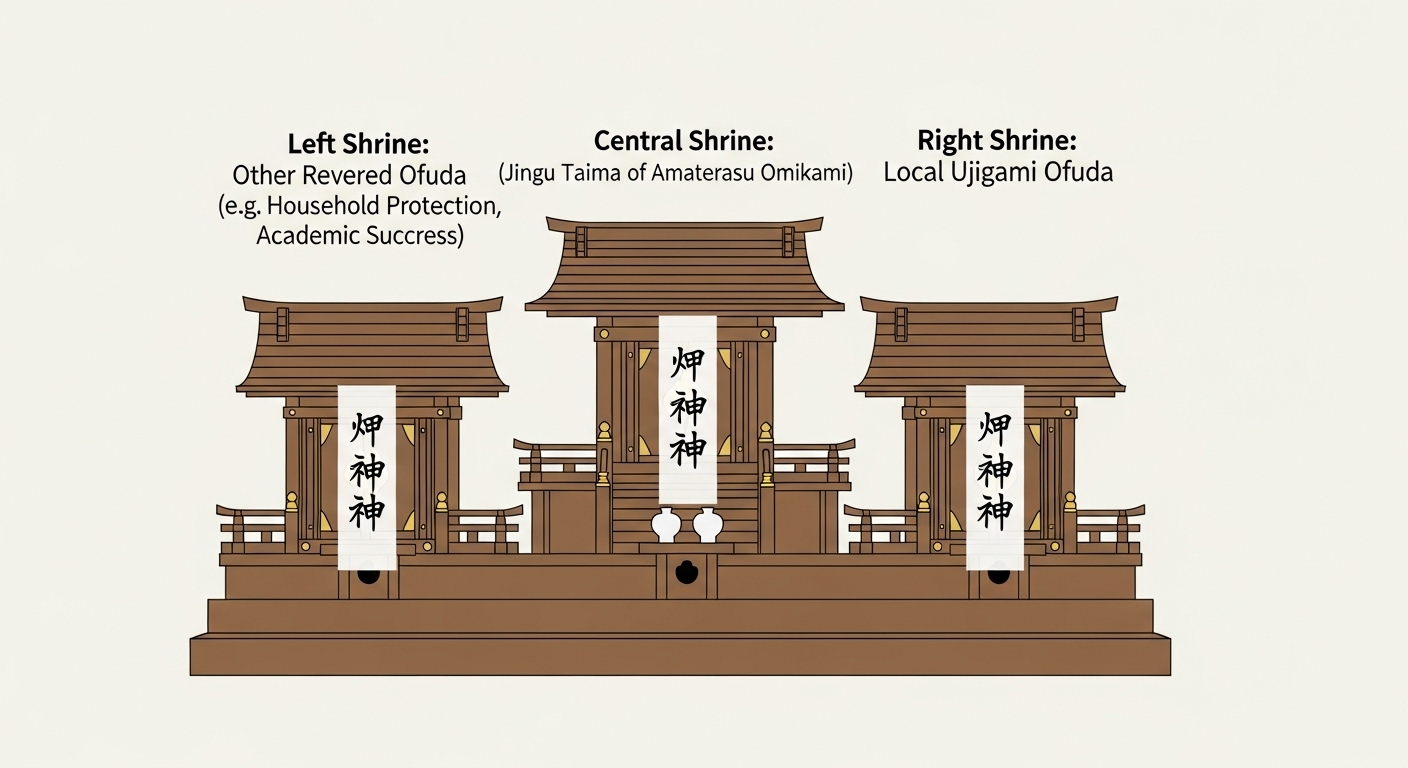

一般的な三社造り(扉が3つあるタイプ)の神棚の場合、お札の位置にはルールがあります。

- 中央:伊勢神宮の「神宮大麻」

- 向かって右:お住まいの地域の「氏神様」のお札

- 向かって左:個人的に崇敬している神社のお札

この順番は、神様の世界での序列に基づいた敬意の表れです。

扉が一つの一社造りの場合は、一番手前に神宮大麻、その後ろに氏神様、一番奥に崇敬神社のお札を重ねてお祀りします。

これでお迎えの儀式は完了です!神棚に神様の魂が入り、あなたとご家族を見守ってくださる神聖な場所が、今、ここに誕生しました。

お札を祀った後、どうすればいい?

神様をお迎えしたら、次はおもてなし、つまり日々のお参りが始まります。

でも、難しく考える必要はありませんよ。

基本のお供えは「米・塩・水」

毎日、新鮮な「お米」「お塩」「お水」をお供えするのが基本です。

それが難しい場合は、お水だけでも構いません。

朝にお供えして、夕方や寝る前に下げましょう。

お供えしたものは、神様の力が宿っている縁起物ですので、お料理に使ったりして、ありがたくいただきましょう。

大切なのは日々の感謝の気持ち

最も大切なのは、神様への感謝の気持ちを伝えることです。

朝に「今日も一日お見守りください」、夜に「本日もありがとうございました」と、手を合わせて挨拶するだけでも立派なお参りです。

形式にとらわれるよりも、あなたの素直な気持ちを伝えることを習慣にしてみてください。

まとめ:空っぽの神棚に魂を入れて、家庭のパワースポットを完成させよう!

今回は、「お札のない神棚」について、その意味と正しいお札の祀り方を解説しました。

空っぽの神棚は、決して罰当たりなものではなく、まだ神様をお迎えする準備が整っていなかっただけ、ということです。

この記事を読んで、お札の迎え方が分かった今、あなたの家の神棚は、いつでも神様をお迎えできる状態になりました。

ぜひ、お近くの神社へ足を運んで、あなたの家に神様をお迎えしてあげてください。

お札が祀られた神棚は、これからのあなたの毎日を穏やかに見守り、心の支えとなってくれる、最高のパワースポットになるはずですよ。