神棚

神棚 頭を向けて寝てはいけない方角とは?風水や縁起の観点から解説

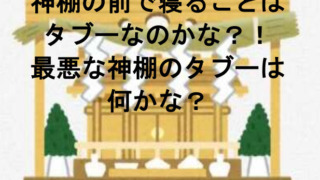

神棚を正しく祀るためには、設置場所やお参り方法などのタブーを避けることが大切です。本記事では、神棚のタブーについて詳しく解説します。神棚を設置する際には、本記事を参考にして、正しい場所に設置し、正しい方法でお参りしましょう。

神棚

神棚  卒業式

卒業式  神棚

神棚  生活

生活  神棚

神棚  生活

生活  生活

生活  生活

生活  災害

災害  賞状

賞状  生活

生活  生活

生活  神棚

神棚  生活

生活  生活

生活  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  生活

生活  生活

生活  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  生活

生活  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  宝くじ

宝くじ  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  生活

生活  神棚

神棚  神棚

神棚  神棚

神棚  生活

生活  タブー

タブー  タブー

タブー  タブー

タブー  タブー

タブー  タブー

タブー  タブー

タブー