神棚の準備、小さな陶器の名前で手が止まっていませんか?

神棚のある暮らしを始めよう!そう心に決めたのに、いざ神具(しんぐ)セットを前にすると、「水玉(みずたま)…?」「平瓮(ひらか)…?」「これって、一体何に使うための器なの?」と、小さな白い陶器たちの名前と役割が分からなくて、手が止まってしまう。そんな経験はないかな?

「全部そろえないと、神様に失礼にあたるのかな?」「でも、正直に言うと、全部を置くスペースもないし…」その悩み、すごくよく分かるよ。

大丈夫。この記事では、あなたのそんな疑問や不安に、二つの明確な選択肢を提示する形で、完璧にお答えします。「とにかくシンプルに始めたいあなた」と「せっかくなら丁寧に始めたいあなた」、それぞれに最適な神具セットと、その名称・役割を、どこよりも分かりやすく解説するからね。

あなたはどっち?あなたに最適な神具セットを選んでみよう

まずは、あなたの今の気持ちに近い方を選んでみて。どちらを選んでも、神様への敬意はきちんと伝わるから、安心してね。

A:とにかくシンプルに始めたい!

→ まずは、神様へのお供えに最低限必要な「三種の神器」から始めるのがおすすめです。

B:せっかくなら丁寧に始めたい!

→ 神様が宿る「依り代(よりしろ)」まで含めた、「基本のフルセット」を揃えると、より丁寧な形でお迎えできます。

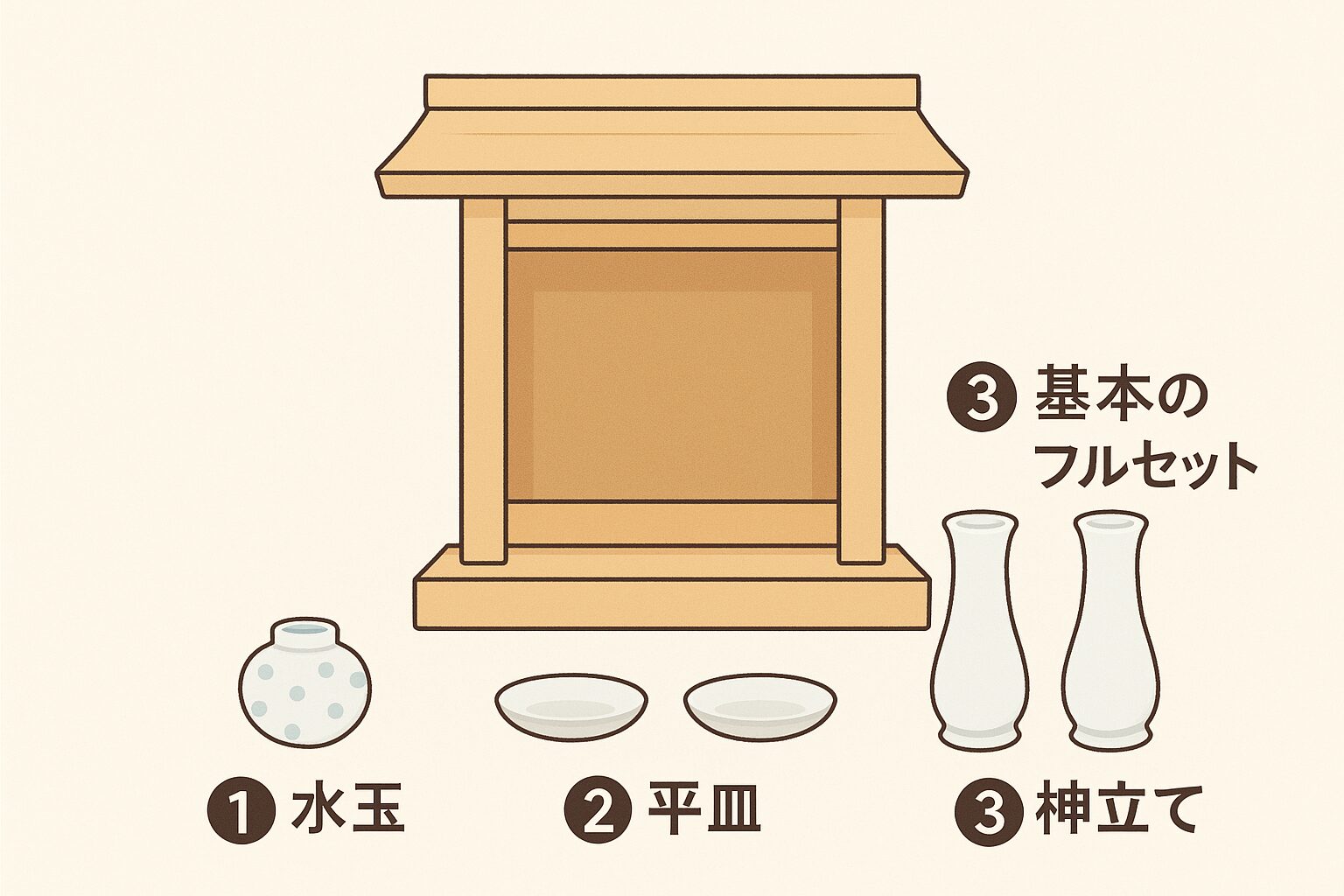

【Aを選択したあなたへ】まずはこれだけ!「最低限の神具セット(三種の神器)」

これさえあれば、神様へのお供えは完璧。シンプルだからこそ、日々の感謝の気持ちを込めやすい、一番大切な基本セットだよ。

- ① 水玉(みずたま):神様が飲む、新鮮なお水を入れるための器だよ。

- ② 平瓮(ひらか):神様が召し上がる、お米(中央)とお塩(向かって右)を盛るためのお皿。2枚使うのが基本だね。

- ③ 榊立て(さかきたて):神様の生命力を象徴する、榊(さかき)を左右一対で立てるための花瓶のこと。

この3種類のセットは、とても手軽な価格で揃えることができるから、神棚のある暮らしの、最初の一歩として最適だよ。

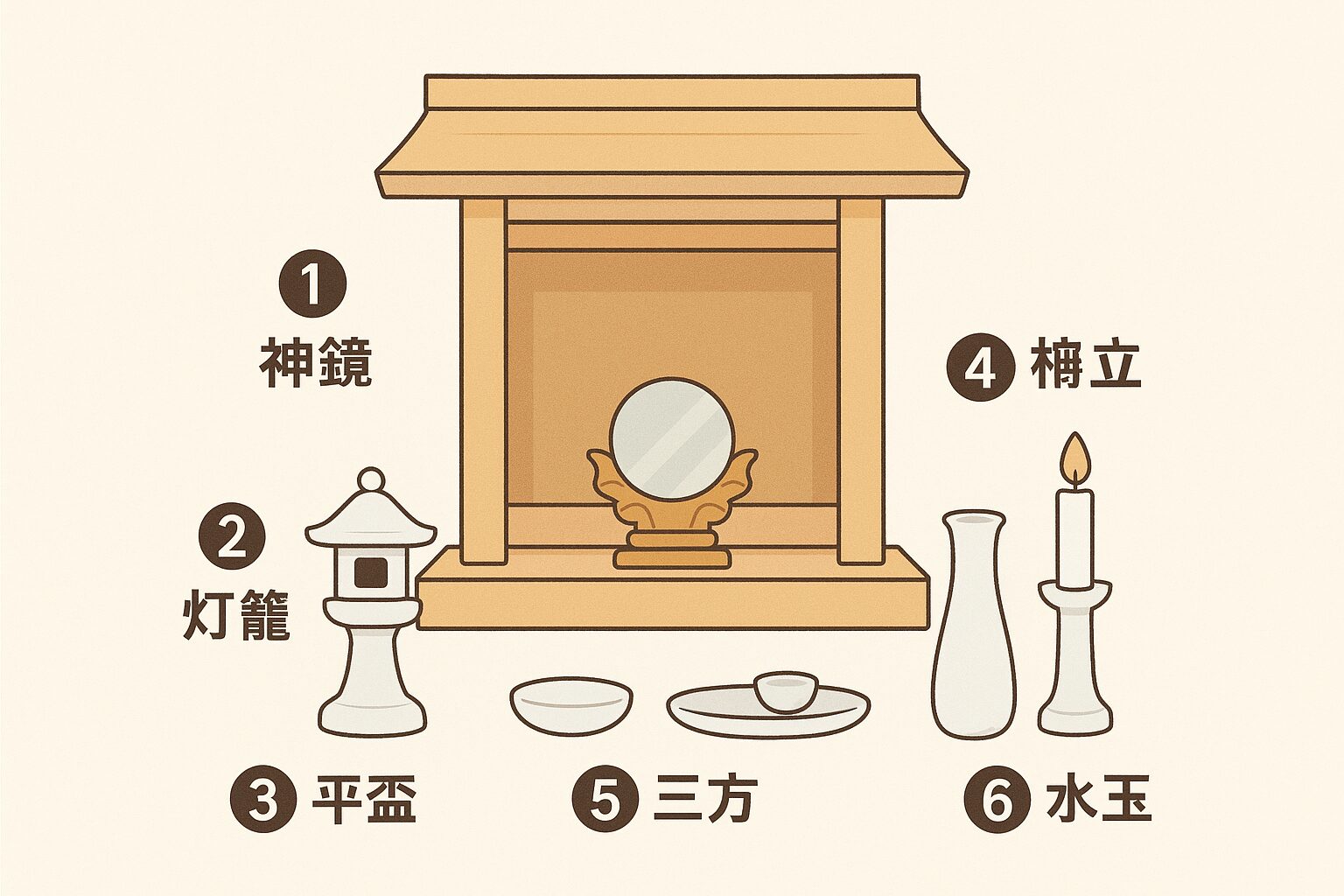

【Bを選択したあなたへ】より丁寧に祀る「基本のフルセット」

さっきの「三種の神器」に、神様の「依り代(よりしろ)」や「灯り」などを加えた、より丁寧なセット。これを揃えると、神棚の空間が、ぐっと神聖で特別なものになるよ。

- ①〜③:上記の「三種の神器」

- ④ 神鏡(しんきょう):神様が宿るための「ご神体」となる大切な鏡。お社の真正面に置くよ。

- ⑤ 徳利(とっくり):お正月やお祝い事の時に、お神酒(おみき)をお供えするための器。左右一対で使うんだ。

- ⑥ 燈籠(とうろう):神様の道を明るく照らすための、灯り。電気式のものが多いね。

最初からこのセットで揃えておくと、神棚全体に統一感も出て、より一層気持ちが引き締まるね。

神具を揃えたら、次は何をする?【お供えと設置の知識】

さあ、これであなたに必要な神具は、もうはっきりと分かったね。でも、大切なのはここから。モノを揃えただけでは、神棚は始まらないんだ。

ステップ1:神具を置く「場所」は決まってる?

どんなに立派な神具も、それを清浄な場所に正しくお祀りしてこそ、本当の神棚になるんだ。「うちのどこに置けばいいんだろう?」と迷ったら、まずこの記事を読んで、神様が一番喜んでくれる場所を、お家の中に作ってあげよう。

「いかにもな神棚」は卒業!インテリアに馴染む、お洒落な神棚の設置場所と取り付け方【実例集】

ステップ2:神具に「何」を「どう」お供えするか知ってる?

器が手に入ったら、次は大切なその「中身」。お米やお塩、お水は、どのくらいの量をお供えするのが正解なんだろう?その答えは、この記事が優しく、そして詳しく教えてくれるよ。

まとめ:一番大切なのは、神具の数より、あなたの「ありがとう」の気持ち

最低限のセットでも、完璧なフルセットでも、どちらが上でどちらが下、なんてことは一切ないんだよ。一番大切なのは、あなたが「これなら、気持ちよく神様と向き合える」と思える、あなたらしい形を選ぶこと。

神様は、高価な神具や、たくさんのお供え物の品数を見ているわけじゃない。あなたが、その器に心を込めて、日々の感謝を伝えてくれること。その「ありがとう」の気持ちこそを、何よりも楽しみに待っているんだからね。