桃の節句の意味ってなに?

桃の節句とひな祭り、呼び名が違うので何が違っているのか?

桃の節句の由来を知って、思いっきり楽しんじゃいましょう!!

まずは、最初の疑問!?

桃の節句とひな祭りの違い

「桃の節句」は昔中国からきた風習が、日本で「流し雛」という形で広まって七草の節句から菊の節句の「5大節句」のひとつとして季節の節目に行われる行事なんですね。

そして後に、「ひな祭り」は、女の子たちの間で流行っていた『お人形あそび』と、『桃の節句』が結びついたのが始まりです。

桃の節句は、ひな祭りの一部と考えればいいので、結果的に、「桃の節句」と「ひな祭り」は同じです。

桃の節句の由来って何?

桃の節句は、「厄祓い」の風習からきたと言われているそうです。

元々中国の古い時代から行われていた、川でみそぎをし身を清めることが「厄払い」として行っていたんですね。

日本では、身の代わりとした紙の人形を川に流して厄を祓う「流し雛」が定着していました。

奈良時代から平安時代の頃のお話です。

江戸時代になる頃には、女の子たちのおままごと「ひいな遊び」のお人形と、紙人形が結びついて「ひな祭り」と定着していったんです。

それが、女の子の成長や、幸せを願う行事に変化していたんですね。

「ひいな遊び」は階級の高い方たちが行っていた風習が、下級層にも広がってきたんです。

ですが、あまりにも高価なお人形は持てないので、紙人形とだったんですが、だんだんに、下級層も豊かになってくると、現代にかけて徐々に、豪華なお人形に変わっていったんです。

確かに豪華な雛人形は10段とか普通で、かなり豪華ですので、子供たちのお人形の扱いを見ていると恐怖にかられます。

平気でお人形を引っ張たりするのを見るのは怖いです(苦笑)

桃の節句のつるし雛のお話

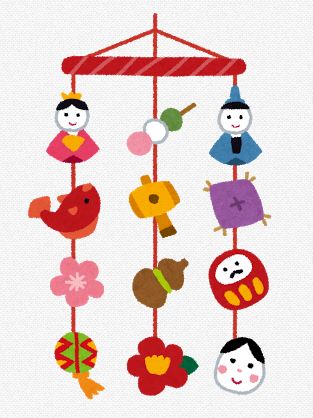

桃の節句の「つるし雛」って聞いたことありませんか?

なかなか「つるし雛」に出会うことはありませんが、それこそ10段飾りとは違った趣があって、「つるし雛」もまた素晴らしいものです。

つるし雛の地域は

つるし雛の風習はやはり珍しくて、静岡県では「雛のつるし飾り」、福岡県では「さげもん」、山形県では「傘福」と呼ばれています。

この3つの地域が、歴史的な背景や由来、文献等の残るゆかりの地となっていて、あわせて「全国三大吊るし飾り」とも呼ばれます。

「つるし雛」の種類は?

「つるし雛」のタイプは、大きく4つのタイプに分けられます。

1、つるすタイプ

「つるし雛」の名前にもなった、定番の「吊るすタイプ」は、天井から直接吊るしたり、飾り台に掛けて吊るしたりと、下から見上げる「つるし雛の華やかな世界」が楽しめます。

この「吊るすタイプ」の中でも、お人形の種類や大きさ、数、つるし雛全体の長さや丸の直径、傘部分のデザインなど、それらの違いによって、印象はさまざま!

このタイプには、本当にたくさんのデザインがあって、アイディアによってさまざまな表現が出来ます。

2、台が付いたタイプ

「台付きタイプ」は、そのまま、さまざまな場所に置けちゃうので、飾り方を自由に楽しめます!

こちらは、比較的コンパクトな大きさのものが多いので場所を選ばないのが特徴です。

台が付いているから、贈り物としても、大変人気です。

3、床おきタイプ

門や屏風のように開いて置ける特徴的な「つるし雛」。

白い壁の前に置けば、きれいな色のお人形たちがとっても映えてきれいだと思います。

また、お雛様を飾った部屋に、この床置きタイプのつるし雛を置いたら、部屋中が華やかに、おひなまつりのしあわせな雰囲気がより高まるのではないかと思います。

桃の節句の贈り物としては、既にあるものや他の方の贈り物と重なることが無い気がしますので、選びやすいタイプではないでしょうか。

4、小さいタイプ

「ちびっこタイプ」は、その名の通り、コンパクトで場所を選ばないつるし雛。

最近は、飾る場所が無いから…という方も多く、今の時代に合わせて、コンパクトタイプが作られるようになったのだと思います。

贈り物としては、友人やご兄弟、ご親族からなど、「節句のお祝いに何か贈りたいけれど、ボリュームがあっても困るかな」、「負担をかけずに贈り物がしたいな」という方にぴったりのタイプだと思います。

桃の節句のまとめ

桃の節句も娘の幸せを願って行われる風習です。

昔も、今も親心は変わらずに続けられてきたあかしだと思いますね。

毎年の風習とは言え、決して絶えることの無く続けていきたいと思います。