家に神棚を祀っているけど、実はお参りの作法とか、タブーとか、あんまり詳しく知らないんだよね…。

そんなふうに感じているあなた、実は結構多いんじゃないでしょうか?

僕も親から引き継いだはいいものの、「これで合ってるのかな?」って不安になることがありました。

神様を敬う気持ちはあっても、知らず知らずのうちに失礼なことをしていたら、なんだか申し訳ないし、もしかしたら運気を下げちゃう原因に…なんて考えたら、ちょっと怖いですよね。

この記事では、そんなあなたの不安を解消するために、「神棚の前でしてはいけないこと」を、分かりやすく、そして具体的に解説していきます。

この記事を読み終わる頃には、自信を持って神棚と向き合えるようになり、神様からのご加護をしっかりと受け取れる準備が整いますよ!

これだけは押さえて!神棚の基本NG行動3つ

まず最初に、これは絶対に避けたい!という基本的なNG行動から見ていきましょう。

意外と「あ、やっちゃってたかも…」なんてことがあるかもしれないので、しっかりチェックしてくださいね。

神様を見下ろす位置に設置する

これは基本中の基本ですが、神棚は私たち人間の目線よりも高い位置に設置するのが鉄則です。

神様を見下ろす形になってしまうのは、大変失礼にあたります。

マンションやアパートなどで、どうしても設置場所が限られてしまう場合でも、少なくとも自分の目線よりは上になるように工夫しましょう。

人が頻繁に通るドアの上や、騒がしい場所も避けるのがベターです。

神様が落ち着いて過ごせる、清浄で静かな場所を選んであげてくださいね。

神棚や神具がホコリだらけ

神様は、不潔な場所がとても苦手です。

神棚にホコリが積もっていたり、お供えする神具が汚れていたりするのは、絶対にNG。

毎日お掃除するのが理想ですが、忙しい場合は、毎月1日と15日など、日を決めて定期的にお掃除するだけでも全然違います。

お掃除する際は、まず手を清め、きれいな布巾で優しく拭き掃除をしましょう。

神棚をきれいに保つことは、神様への敬意を示す大切な作法の一つなんです。

神棚を清潔に保つことは、自分自身の心を清めることにも繋がります。きれいな神棚に向かうと、自然と気持ちもスッキリしますよ。

「ついで参り」は失礼にあたる?

「朝、出かける前に、着替えながらついでにお参り」なんてこと、していませんか?

もちろん、毎日お参りする習慣は素晴らしいことです。

ただ、何か他のことをしながらの「ついで参り」は、神様に対して少し失礼になってしまう可能性があります。

お参りする時は、一度立ち止まって、まずは神棚の正面に立ち、心を落ち着けてから感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。

時間にすれば、ほんの数十秒のことです。

その一手間が、神様への敬意を伝える上でとても重要になります。

【具体例】知らないと損!神棚の前での細かいNG行動リスト

基本的なNG行動を押さえたところで、次はもう少し具体的な「神棚の前でしてはいけないこと」を見ていきましょう。

日常生活の中で、無意識にやってしまいがちなこともあるので要注意です!

息やツバがかかる行為は避ける

神棚の正面に立って、咳やくしゃみ、大きな声でのおしゃべりをするのは避けましょう。

人の息は「穢れ(けがれ)」と見なされることがあるため、神聖な神棚に直接吹きかけるのは良くないとされています。

お供え物を交換する際なども、なるべく息がかからないように、少し顔を横に向けるなどの配慮ができると、より丁寧です。

もちろん、風邪を引いている時などはマスクをするのが一番ですね。

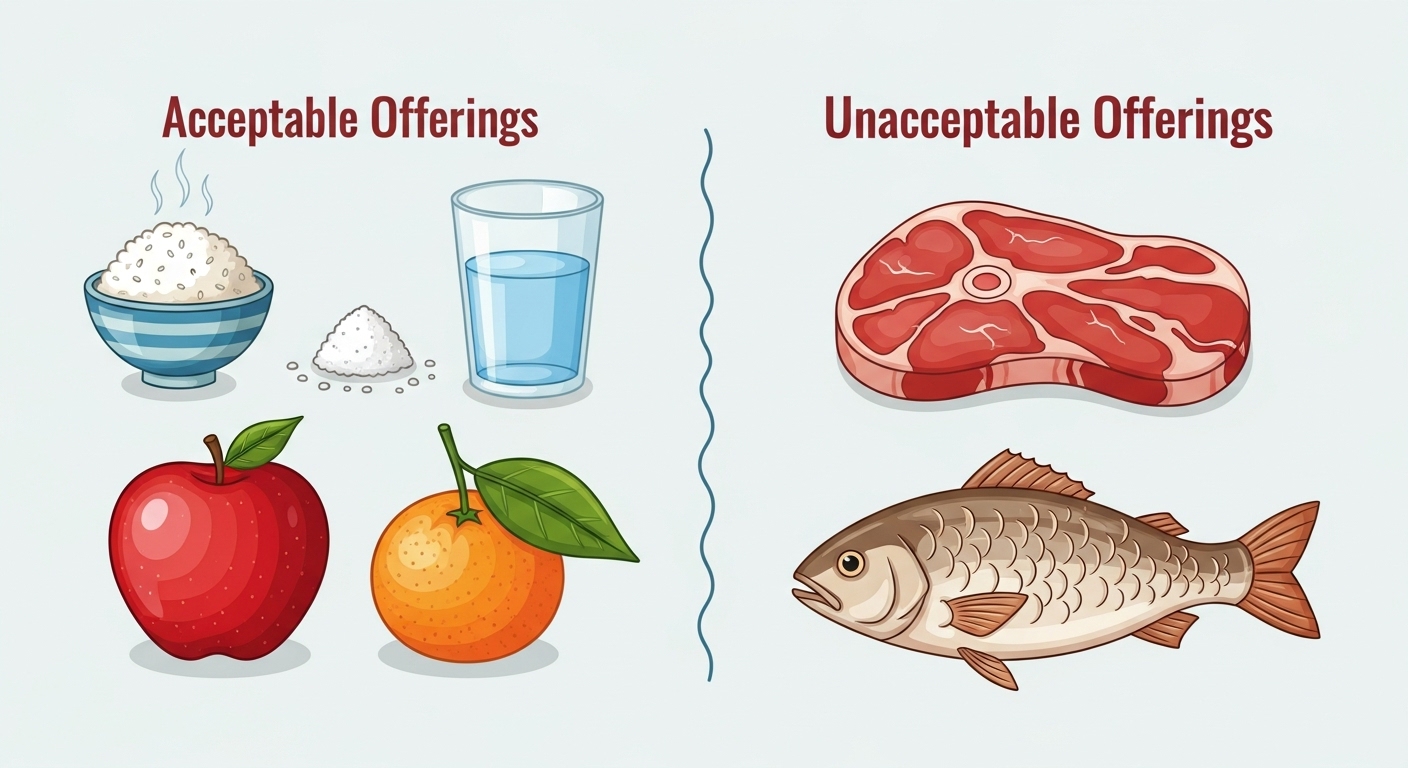

お供えしてはいけないものを置く

神様へのお供え物にも、実はタブーがあります。

基本のお供えは「米・塩・水・酒・榊(さかき)」ですが、それ以外のものをお供えする場合、特に注意したいのが「四足(よつあし)の動物」や生臭ものです。

つまり、牛肉や豚肉といったお肉や、お魚などですね。

これらは「穢れ」に繋がると考えられているため、神棚へのお供え物には不向きとされています。

いただきもののお菓子や果物などをお供えするのは、とても良いことですよ。

喪中に普段通りお参りする

ご家族に不幸があった場合、つまり「喪中」の期間は、神棚へのお参りを控えるのが一般的です。

これは「死」を「穢れ」とする神道の考え方に基づいています。

この期間は、神棚の正面に白い紙(半紙など)を貼り、神様にお参りできない状態であることを示します。

これを「神棚封じ」と言います。

期間は、一般的に五十日祭(仏式でいう四十九日)までとされています。

悲しみが癒え、普段の生活に戻る準備ができてから、神棚封じを解いてお参りを再開しましょう。

「神棚封じ」は決して神様をないがしろにする行為ではありません。むしろ、神道のしきたりに則った、敬意の表れなのです。

これってOK?神棚に関するよくあるQ&A

ここまで「神棚の前でしてはいけないこと」を解説してきましたが、他にも細かい疑問ってありますよね。

ここでは、よくある質問にお答えしていきます!

古いお札はどうしたらいいの?

神棚のお札は、基本的には1年に1回、新しいものと交換するのが習わしです。

年末に大掃除をして神棚を清め、新しい年を迎えるタイミングで新しいお札をお迎えするのが一般的ですね。

そして、今までお世話になった古いお札は、決してゴミ箱に捨ててはいけません。

いただいた神社やお近くの神社の「古札納所(こさつおさめじょ)」へ持っていき、お焚き上げをしてもらいましょう。

感謝の気持ちを込めてお返しするのが大切です。

神棚を置く場所がない場合は?

「家に神棚を祀りたいけど、スペースがない…」という方もいると思います。

そんな場合は、無理に大きな神棚を設置する必要はありません。

最近では、壁掛けタイプのモダンな神棚や、お札を立てておけるだけのシンプルな「お札立て」などもあります。

大切なのは、神様を敬う気持ちです。

タンスや棚の上など、きれいに清めた場所を神様の居場所として設けて、お札をお祀りするだけでも大丈夫ですよ。

毎日お参りできないけど、罰当たり?

「忙しくて、毎日ちゃんとお参りできない…」と罪悪感を感じる必要はありません。

もちろん、毎日お参りできるのが理想ですが、それが難しい場合もありますよね。

神様は、私たちの事情をきっと理解してくださいます。

大切なのは、お参りできないことを気にするよりも、できる時、思い出した時に、心を込めて感謝を伝えることです。

例えば、「毎月1日と15日には、必ずお供えを新しくして、しっかりお参りする」といった自分なりのルールを決めるのも良い方法ですよ。

神様との付き合いは、義務感でやるものではありません。あなたなりのペースで、感謝の気持ちを持ち続けることが何よりも大切なのです。

まとめ:大切なのは敬意と感謝!神棚と良い関係を築こう

今回は、「神棚の前でしてはいけないこと」をテーマに、基本的なNG行動から具体的な作法まで詳しく解説してきました。

いろいろなルールがあって「難しそう…」と感じたかもしれませんが、一番大切なポイントはたったの二つです。

それは、神様への「敬意」と日々の「感謝」の気持ちを忘れないこと。

今回ご紹介した「してはいけないこと」は、すべてこの敬意と感謝を形にしたものだと言えます。

神棚は、家の中にいながら神様と繋がることができる、特別なパワースポットです。

難しく考えすぎず、まずはできることから始めてみてください。

神棚をきれいにし、心を込めて手を合わせる。

そのシンプルな習慣が、きっとあなたの毎日に穏やかさと幸運をもたらしてくれるはずですよ。