「引越し先の寝室、どう配置しても仏壇の方に頭が向いてしまう……これってバチが当たるの?」

「夜中にふと目が覚めた時、仏壇が頭の上にあると気配を感じて怖い」

「ワンルームだから、仏様と生活スペースが近すぎて申し訳ない気がする」

日本人にとって、仏壇は家の中で最も神聖な「聖域」です。ご先祖様や仏様がいらっしゃる場所だからこそ、その前で無防備な姿で寝ることに対して、罪悪感や不安を感じてしまうのは当然のことでしょう。

特に日本では、「北枕」などの寝る向きに関する迷信やタブーが多く存在するため、「仏壇に頭を向けるなんて、失礼極まりないのでは?」と心配される方が非常に多いのです。

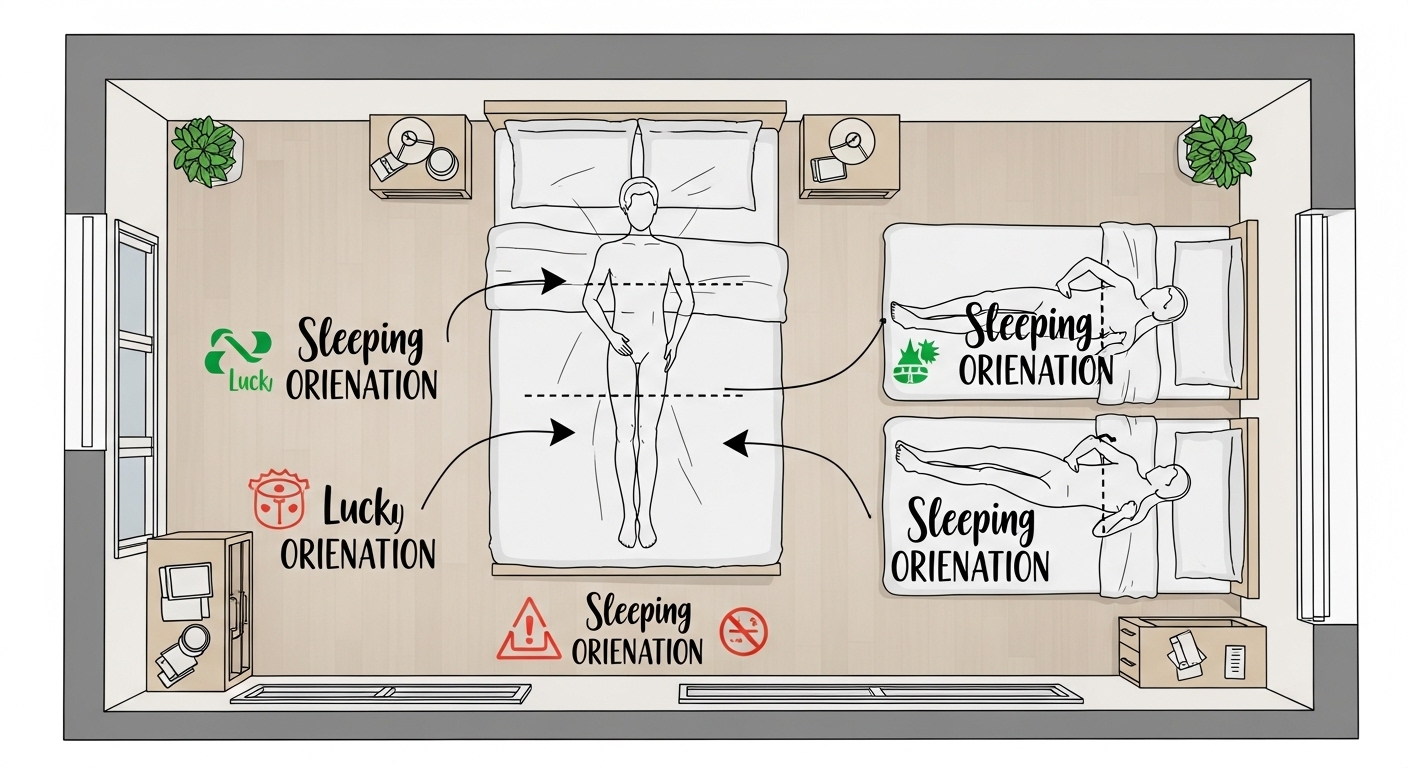

しかし、結論から申し上げますと、仏壇に頭を向けて寝ることは、決して悪いことではありません。むしろ、仏教的な観点やスピリチュアルな視点からは「大吉」とされる、最高の配置なのです。

では、なぜ「頭を向ける」のが良いとされるのでしょうか? 逆に、絶対にやってはいけない「タブーな向き」とは?

この記事では、仏教の教えや風水の知恵、そして現代の住宅事情(ワンルームや狭い寝室)に合わせた現実的な対策まで、仏壇と寝室のレイアウトに関するあらゆる疑問を、5000文字以上のボリュームで徹底的に解説します。

これを読めば、今日から罪悪感なく、ご先祖様の守護を感じながらぐっすりと安眠できるようになるはずです。

仏壇に頭を向ける「頭信仏(ずしんぶつ)」は守護の証

まずは、多くの人が抱いている「頭を向けたら失礼だ」という誤解を解いていきましょう。実は、この配置にはありがたい名称までついているのです。

仏様の膝元で眠る安心感

仏壇のある方角に枕を置き、仏壇に向かって頭を向けて寝る姿勢。これを専門用語で「頭信仏(ずしんぶつ)」、あるいは「有情(うじょう)」と呼ぶことがあります(※地域や宗派によって呼び方は異なります)。

この配置は、人間の体の中で最も重要で神聖とされる「頭(頭頂部)」を、尊敬する仏様やご先祖様の方へ向けることになります。これは、仏様に対して全幅の信頼を寄せ、「どうかお守りください」と身を委ねる姿勢と解釈されます。

イメージとしては、小さな子供が大好きな親の膝元に頭を寄せて眠る姿を想像してみてください。そこにあるのは無礼ではなく、絶対的な「安心感」と「信頼」です。

頭信仏で寝ることは、寝ている間中、ご先祖様からのパワーや知恵を頭から受け取り続けることができる、非常に縁起の良い「守護の配置」なのです。

「お尻を向けない」ことが礼儀の基本

礼儀作法において、「足を向ける」「お尻を向ける」というのは最大のタブーとされています。

物理的に考えてみてください。頭を仏壇に向けているということは、足やお尻は自然と仏壇とは反対側を向きますよね?

つまり、「頭を向ける」という配置は、結果的に「仏様にお尻を向けずに済む」という、最も理にかなった礼儀正しい姿勢になるのです。「頭を向けたら失礼」という心配は、完全に逆だったというわけです。

【結論:頭を向けても大丈夫!】

頭を向ける配置は、ご先祖様の加護を一番近くで受けられる「吉配置」です。怖いと感じる必要はありません。安心してそのままでお休みください。

絶対に避けるべき配置!「足信仏」の恐怖

頭を向けるのがOKなら、何がNGなのでしょうか。それは、先ほども少し触れた「足を仏壇に向けて寝る」ことです。

足を向ける=踏みつける行為

仏壇の正面に向かって足を投げ出して寝る姿勢を「足信仏(はしんぶつ)」と言います。

昔から「親に足を向けて寝られない」「恩人に足を向けない」と言うように、足の裏を相手に向ける行為は、「あなたを踏みつけにします」「敬っていません」という意思表示(無礼)と受け取られます。

もし、現在の寝室のレイアウトが、仏壇に向かって足を伸ばす形になっているなら、これは運気的にも精神衛生上も良くありません。ご先祖様が怒って祟る……といったオカルト的なことよりも、あなた自身の心の中に「大切なものを軽んじる」という慢心が生まれ、それが日常生活のトラブルに繋がる恐れがあるからです。

どうしても足を向けざるを得ない時の対処法

とはいえ、部屋の構造や家具の配置上、どうやっても足が仏壇の方角に向いてしまうこともあるでしょう。その場合は、以下の対策で「直撃」を避けてください。

- 軸をずらす: 仏壇の「真正面」に足が来ないように、布団やベッドの位置を少し左右にずらします。これだけでも意味合いは大きく変わります。

- 遮蔽物(バリケード)を置く: 仏壇と足の間に、衝立(ついたて)や低い家具、観葉植物などを置きます。「直接足が向いていない」「間に壁がある」という状況を作ればOKです。

「北枕」と仏壇の向き、どっちを優先する?

仏壇の位置を気にし始めると、必ずぶつかるのが「枕の方角(東西南北)」の問題です。

「仏壇に頭を向けようとすると、縁起が悪いと言われる北枕になってしまう……」というジレンマです。

ここでハッキリさせておきたいのは、「北枕は決して悪くない」という事実です。

北枕は「釈迦の寝姿」であり最強の吉方位

日本では「亡くなった人を北枕に寝かせる」ため、縁起が悪いと忌み嫌われる傾向があります。しかし、これはお釈迦様が入滅(亡くなる)された時に頭を北に向けていたことに由来します。

仏教徒にとって、お釈迦様の最期の姿(涅槃)は、苦しみから解放された「悟りの境地」を意味します。つまり、北枕で寝ることは「お釈迦様にあやかる」「極楽浄土へ近づく」という、非常にありがたい行為なのです。

さらに、風水や気功の観点からも、地球の磁場は北から南へ流れているため、頭を北に向けることで血流が良くなり、「頭寒足熱」の状態が作られ、健康運や金運が上がると言われています。

つまり、「仏壇に頭を向ける」+「北枕」という組み合わせになった場合、それは「ご先祖様の守護」+「健康・金運の向上」というダブルの吉効果が得られる、まさに最強の配置と言えるのです。

その他の方角と仏壇の組み合わせ

北枕以外の方角になった場合でも、それぞれの持つエネルギーがあります。仏壇の位置との兼ね合いで参考にしてください。

- 東枕+仏壇: 東は「太陽が昇る」方位。若々しさ、やる気、発展のエネルギーがあります。仕事で成功したい、元気が欲しい方におすすめ。

- 西枕+仏壇: 西は「太陽が沈む」方位。安らぎ、落ち着き、金運(商売繁盛)の意味があります。ぐっすり眠りたい方、年配の方におすすめ。

- 南枕+仏壇: 南は「火」のエネルギー。情熱や人気運が高まりますが、気が高ぶりすぎてイライラしたり、寝付きが悪くなったりすることも。仏壇(静寂)との相性は少し注意が必要です。

あなたにとって今一番必要な運気がどの方角なのか、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事で「本物の吉方位」を調べてみてください。

▼寝る向きだけで人生が変わる?2026年最新版

【2026年最新版】寝る向きで人生変わる!本当にヤバい方角と、あなただけの最強の吉方位、教えちゃいます。

ワンルーム・狭い部屋での「仏壇との距離感」悩み解決

現代の住宅事情、特に都心のワンルームマンションや、二世帯住宅の個室などでは、生活スペース(寝食)と仏壇を置くスペースを分けられないケースが増えています。

「すぐ横に仏壇があって、見られているようで着替えにくい」

「ベッドのすぐ脇に位牌があるのは、正直怖い」

こうした悩みは、決して不謹慎なものではありません。神聖なものと日常を分けたいという感覚は正常です。ここでは、狭い部屋でも快適に共存するための具体的なテクニックをご紹介します。

1. 「夜は閉める」が鉄則

仏壇の扉、開けっ放しにしていませんか?

お寺の「山門」や「本堂」と同じく、仏壇にもオンとオフがあります。朝、お水やお供えをして手を合わせる時に扉を開け、夜、最後のお参り(寝る前の挨拶)を済ませたら扉を閉める。

これが本来の正しい作法です(※一部、浄土真宗などで開けておく場合もありますが、生活空間と一緒の場合は閉めても問題ありません)。

扉を閉めれば、そこは「お家」の中。ご先祖様もお休みになりますし、こちらもプライベートな時間を過ごせます。物理的に視線を遮断することで、精神的な負担は大きく減ります。

2. 視線を遮る「結界」を作る

扉がないタイプのモダン仏壇や、閉めてもなお気配を感じてしまう場合は、インテリアを使って「結界(けっかい)」を作りましょう。

- ロールスクリーン・のれん: 天井から設置するタイプなら場所を取りません。寝る時だけサッと下ろせば、壁ができたのと同じ安心感が得られます。

- 観葉植物(背の高いもの): 仏壇とベッドの間に、パキラやサンスベリアなどの背の高い観葉植物を置きます。植物は「気」を浄化するフィルターの役割も果たすため、一石二鳥です。

- パーテーション・衝立: しっかりと空間を区切りたい場合におすすめ。和風のものだけでなく、モダンなデザインのものも多くあります。

3. 換気と掃除で「穢れ」を溜めない

寝室は、私たちが一日の疲れを取り、寝ている間に体から「邪気」を放出する場所です。また、人は寝ている間にコップ一杯分の汗をかくと言われています。

換気が悪いと、この湿気や澱んだ気が部屋に充満し、神聖であるべき仏壇を汚してしまう可能性があります。

狭い部屋で同居しているからこそ、朝起きたら必ず窓を開けて空気を入れ替えましょう。そして、こまめに掃除をして埃を溜めないこと。これが、ご先祖様への最大のマナーであり、あなた自身の運気を守る防衛策です。

寝室に仏壇がある場合の「夫婦生活」はどうする?

なかなか人には聞けないけれど、切実な悩みがこれです。

「夫婦の寝室に仏壇がある場合、夜の営みはNGなのか?」

結論から言えば、過度に気にする必要はありませんが、配慮は必要です。

仏教において性行為自体が穢れというわけではありません(子孫繁栄のためには必要なことです)。しかし、尊敬する親や祖父母の目の前で……というのは、心情的に憚られますよね。仏様側としても、目のやり場に困るでしょう。

ここでも有効なのが、先述した「扉を閉める」「仕切りをする」ことです。

しっかりと空間を区切り、「今は私たちのプライベートな時間です」と線引きをすれば、失礼にはあたりません。

また、行為の後は部屋の空気が乱れやすいとされています。気になる方は、事後に換気をしたり、お香を焚いたりして場を清めると良いでしょう。

▼場の空気を一瞬で変える、格式高いお香

創業440年「香十」の香りで空間浄化

それでも「怖い」「体調が悪い」と感じる時は?

配置も作法も守っているのに、「どうしても仏壇の近くで寝ると金縛りにあう」「体調が優れない」「怖い夢を見る」という場合。

これは、仏壇の向きの問題ではなく、別の要因が考えられます。

1. 部屋の「気」が淀んでいる

仏壇そのものではなく、部屋の四隅やクローゼット、あるいは仏壇の下の収納スペースなどに、ネガティブなエネルギーが溜まっている可能性があります。

特に古い仏壇や、長年開けていない収納がある場合は注意が必要です。

一度、徹底的な「断捨離」と「浄化」を行ってみてください。特に「塩」を使った浄化は、古来より強力な魔除けとして使われてきました。盛り塩を置いたり、浄化スプレーを使ったりして、部屋全体の波動を上げましょう。

▼強力な浄化力で結界を張る

月花殿ご祈祷済 浄化塩を見てみる

2. 寝具が寿命を迎えている

意外と見落としがちなのが、寝具の状態です。

「仏壇のせい」だと思っていた体調不良が、実は「せんべい布団による腰痛」や「ダニ・ハウスダストによるアレルギー」、「枕が合っていないことによる首の不調」だったというケースは山ほどあります。

特に、古くてジメジメした布団は、邪気が最も好む場所です。ご先祖様に失礼のない清潔な環境を作るためにも、そして何よりあなた自身の健康のために、寝具を見直すことは非常に重要です。

ご先祖様も、子孫がボロボロの布団で寝ているより、ふかふかの布団で健康的に眠っている姿を見る方が嬉しいはずです。

神棚と仏壇が同じ部屋にある場合の注意点

最後に、寝室(またはリビング)に神棚と仏壇の両方がある場合の配置ルールについても触れておきます。

この2つが同じ部屋にあること自体は問題ありませんが、「向かい合わせ(対面)」にするのはNGです。

これを「対立祀り(たいりつまつり)」と呼びます。

どちらか一方をお参りしている時、もう一方にお尻を向けることになってしまうからです。

神棚と仏壇は、並べて置くか、あるいはL字型に配置するなどして、どちらに手を合わせても失礼にならないように配慮しましょう。

まとめ:感謝の気持ちがあれば、どんな配置でも守られる

今回は、「仏壇に頭を向けて寝る」ことの是非を中心に、寝室と仏壇の関係について深く解説しました。

【今回の重要ポイント】

・仏壇に頭を向ける「頭信仏」は吉配置。安心して頭を向けてOK。

・絶対に避けるべきは、仏壇に足を向ける「足信仏」。

・北枕になっても問題なし。むしろ仏教的にも風水的にも最強。

・ワンルームでは、扉を閉める、布で仕切るなどしてメリハリをつける。

・一番の供養は、あなたが健康でぐっすり眠ること。

仏壇は、監視カメラではありません。あなたを見守ってくれる温かい存在です。

「配置がどうこう」と神経質になりすぎるよりも、「今日も一日見守ってくれてありがとうございます」と感謝して、リラックスして眠ること。

その安らかな寝顔こそが、ご先祖様への何よりの安心材料になるはずです。